能改变鉴赏动画的眼光?的一本书!《影像的原则 修订版》〜学习传奇之书

可应用于影像之外的“构图与心脏位置的关联性”

接下来将为大家介绍本书所写的影像的原则中的另一项“作法”。就是关于“构图与心脏位置的关联性”。

影像的原则自然是关于影像的“作法”,不能直接适用于戏剧、插画的制作,但是“构图与心脏位置的关联性”是可以应用于其他领域的。 本书中,关于画面构图的说明如下。

影像的原则自然是关于影像的“作法”,不能直接适用于戏剧、插画的制作,但是“构图与心脏位置的关联性”是可以应用于其他领域的。 本书中,关于画面构图的说明如下。

仅凭心脏的位置,究竟能否改变观看者的印象呢?只看这一小段,大家可能会觉得有些不可思议吧。

“因为从右边看过来的视觉印象离心脏较远,说能引起积极效应是有点过了,但是观众确实更容易接受这种存在。(中略)为了使‘自然而然过来的东西’、‘飘落下来的东西’、‘巨大的东西’更具意义,就要‘从右边登场’。反之就是左边,‘弱者’、‘被虐的一方’要放在左边”

(引用自《影像的原则 修订版》p.56)

(引用自《影像的原则 修订版》p.56)

这么一看,就比较有说服力了吧。

我在学生时代时就听说了这个原则,当时抱着“是真的吗?”的疑问,去看了富野导演的《机动战士高达》确认。发现很多场景真的都是按照这个原则制作的。

例如战斗场面,大部分的展开都是这样的:

1. 高达登场,以压倒性的强势由右至左打倒敌人 2. 夏亚之类的劲敌出现时,都是从右边开始攻击高达,并向左追击高达 3. 高达在最后大逆转时占据右边的位置,从右边或右上方向左打倒了敌人

看过《高达》的人应该马上就想到了,在击破兰巴·拉尔的古夫时、突破黑色三连星的喷射乱流攻击时,高达都是从右向左击退敌人的。

这一理论放在插画上,我可以肯定地说,面向左边的人物图(人物位于画面右侧)比反向的人物图看起来更强势,画面也更安定、更自然。 此外可能还有其他理由,比如对惯用右手的人而言这样共容易画。但是无论如何,大多数人都应该觉得面向左边的图更协调吧。

综上所述,书中的部分原则不仅适用于影像,还可以应用于其他各种不同领域,所以也推荐给影像之外的创作领域的人。

例如战斗场面,大部分的展开都是这样的:

1. 高达登场,以压倒性的强势由右至左打倒敌人 2. 夏亚之类的劲敌出现时,都是从右边开始攻击高达,并向左追击高达 3. 高达在最后大逆转时占据右边的位置,从右边或右上方向左打倒了敌人

看过《高达》的人应该马上就想到了,在击破兰巴·拉尔的古夫时、突破黑色三连星的喷射乱流攻击时,高达都是从右向左击退敌人的。

这一理论放在插画上,我可以肯定地说,面向左边的人物图(人物位于画面右侧)比反向的人物图看起来更强势,画面也更安定、更自然。 此外可能还有其他理由,比如对惯用右手的人而言这样共容易画。但是无论如何,大多数人都应该觉得面向左边的图更协调吧。

综上所述,书中的部分原则不仅适用于影像,还可以应用于其他各种不同领域,所以也推荐给影像之外的创作领域的人。

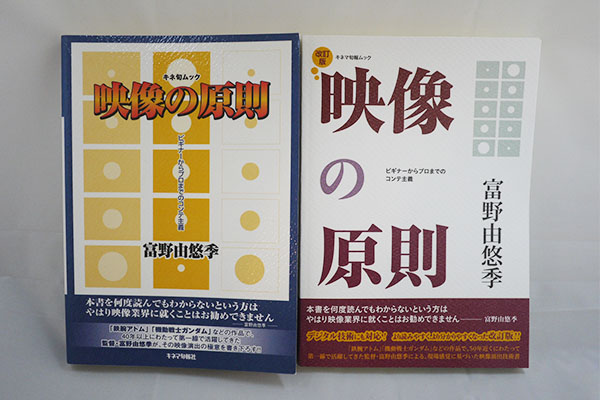

关于《影像的原则 修订版》购买方式和注意事项

本书除了“假想线”、“构图与心脏位置的关联性”外,还介绍了很多影像的原则。从事动画、Web视频等影像制作的人,不妨将本书作为教科书来研究一下。

而且,阅读本书可以帮助你理解影像的“作法”和执导方式,还能让你更深层次地欣赏动画和电影等影像。本书不仅适合影像制作人看,想“更好地欣赏作品!”的观众也可以畅读本书。

本书现由电影旬报社(キネマ旬報社)出版,日本全国的书店都能买到。Amazon上也有售。还有一本是修订版出版之前的《影像的原则》(2002),这本书比修订版早10年左右出版,涉及数码领域的内容较少,现在再读的话我们比较推荐修订版。

而且,阅读本书可以帮助你理解影像的“作法”和执导方式,还能让你更深层次地欣赏动画和电影等影像。本书不仅适合影像制作人看,想“更好地欣赏作品!”的观众也可以畅读本书。

本书现由电影旬报社(キネマ旬報社)出版,日本全国的书店都能买到。Amazon上也有售。还有一本是修订版出版之前的《影像的原则》(2002),这本书比修订版早10年左右出版,涉及数码领域的内容较少,现在再读的话我们比较推荐修订版。

请由此购买!(前往Amazon)

越了解作品就越觉得有意思!

不仅是动画,优秀的创作者在创作作品时会有目的地留意很多方面,但是并不是所有创作者都会将这个“目的”用语言表达出来。大部分时候都只是以“诀窍”的形式存在于创作者的脑海当中。

而在像《影像的原则 修订版》这种优秀创作者执笔的部分书中,将目的和诀窍毫无保留地写了下来。通过翻阅这些书籍,不仅可以学习创作的知识,还能更高水平地创作或鉴赏作品。

(c)2007,2008,2009谷川 流・伊东杂音/SOS团 (c)创通・SUNRISE

而在像《影像的原则 修订版》这种优秀创作者执笔的部分书中,将目的和诀窍毫无保留地写了下来。通过翻阅这些书籍,不仅可以学习创作的知识,还能更高水平地创作或鉴赏作品。

(c)2007,2008,2009谷川 流・伊东杂音/SOS团 (c)创通・SUNRISE

(引用自《影像的原则 修订版》p.55)